横向きの親知らずが引き起こすリスクは?抜歯の必要性や流れを詳しく紹介!

横向きの親知らずは、気づかないうちにさまざまなリスクを引き起こすことがあります。

虫歯や歯周病の原因になるだけでなく、隣の歯を圧迫して歯並びを乱したり、強い痛みや腫れ、口が開けにくくなるなど、日常生活に支障をきたすケースも少なくありません。

特に横向きの親知らずは歯ブラシが届きにくく、プラークや細菌が溜まりやすいため、トラブルの温床になりやすいのが特徴です。

リスクを放置したままにすると、炎症が顎の骨や全身に広がることもあるため、早めの抜歯が推奨されます。

この記事では、横向きの親知らずがもたらす具体的なリスクや抜歯の必要性、抜歯の流れや術後の注意点まで分かりやすく紹介します。

横向きの親知らずに関する基本知識

横向きの親知らずは、通常の親知らずとは異なる特徴やリスクがあります。ここでは、親知らずの基本的な知識から、横向きに埋伏した親知らずの定義までを詳しく解説します。

そもそも親知らずとは

親知らずとは、正式には「第三大臼歯」と呼ばれる永久歯の一種です。

一般的には10代後半から20代前半にかけて生えてくることが多く、上下左右の奥歯の一番奥に位置しています。

親知らずは他の歯と比べて生える時期が遅く、歯列のスペースが足りない場合は斜めや横向きに生えることが多いです。

こうした生え方の違いが、虫歯や歯周病、炎症などのトラブルを引き起こす原因となりますが、必ずしも抜歯が必要な歯ではありません。

歯科医師と相談しながら、抜歯の必要性を検討することが重要です。

親知らずの基本的な位置と形態

親知らずは、上下左右の奥歯の最も後ろに生える永久歯です。通常は合計4本ですが、生えない人や2~3本しか生えない人も珍しくありません。

親知らずの形態は個人差が大きく、さまざまな生え方があります。

- 真っ直ぐに生える

- 斜めに生える

- 横向きに生える

- 歯茎や骨の中に埋まっている

正常な親知らずは真っ直ぐ生えている場合で、横向きや斜めに生えている場合はさまざまなリスクが高まります。

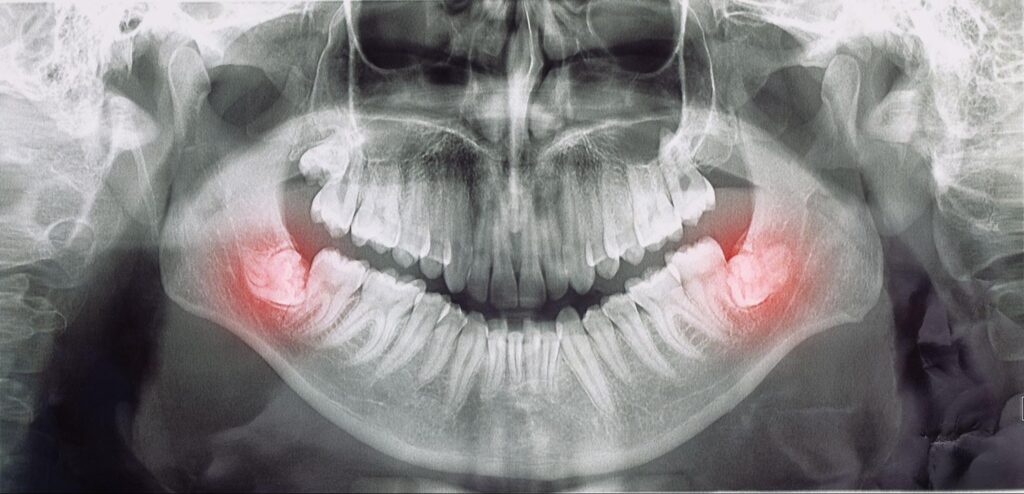

親知らずの位置や形態を正確に把握するには、レントゲン検査が欠かせません。自分の親知らずの状態を知ることが、トラブル予防の第一歩となります。

横向き埋伏智歯の定義

横向き埋伏智歯とは、親知らずが本来の生えるべき方向ではなく、歯茎や顎の骨の中で横向きに埋まっている状態を指します。

この場合、親知らずは歯茎や骨に覆われているため、口腔内に一部しか見えない、あるいは全く見えないこともあります。

隣接する第二大臼歯を圧迫しやすいため、歯並びの乱れや嚙み合わせのトラブルを引き起こす原因になり、虫歯や歯周病のリスクも高まります。

横向き埋伏智歯は、レントゲンやCT検査で正確に診断されるため、気になる症状があれば早めに歯科医院を受診しましょう。

横向きの親知らずが生える主な原因

横向きの親知らずは非常に身近なトラブルであり、さまざまな原因があります。主な原因は以下の通りです。

- 顎の骨が小さくスペースが足りない

- 歯の大きさと顎のバランスの不一致

- 生える時期の遅さ

- 遺伝的な要因

- 現代の食生活や生活習慣

現代人は食生活の変化などにより、昔に比べて顎の骨が小さくなってきているため、親知らずが生えるための十分なスペースが確保できないケースが増えています。

スペースが足りないと親知らずは真っ直ぐ生えることができず、斜めや横向きに生えてしまうのです。

また、永久歯の本数や大きさには個人差があり、歯が大きい場合や本数が多い場合は歯列に収まりきらず、親知らずが正常な位置に生えるのが難しくなります。

他にも、生える時期が遅すぎて真っ直ぐ生える余地がなくなる、遺伝的な体質や生活習慣など、親知らずが横に生える原因はさまざまな要因が考えられます。

横向きの親知らずが引き起こすリスク

横向きに生えた親知らずは、他の歯と比べてさまざまなリスクをもたらします。ここでは、代表的なリスクについて詳しく解説します。

隣の歯を圧迫して虫歯を引き起こす

横向きに生えた親知らずは、隣の第二大臼歯を強く圧迫するため、歯と歯の間に汚れが溜まりやすくなります。

この部分は歯ブラシが届きにくく、プラークや食べかすが蓄積しやすいため、親知らずだけでなく健康な隣の歯まで虫歯になるリスクが高まります。

特に、圧迫された部分は虫歯の発見が遅れやすく、気づいたときには進行しているケースも少なくありません。

虫歯が進行すると治療が難しくなり、最悪の場合は親知らずだけでなく隣の歯まで抜歯が必要になることもあるため注意が必要です。

親知らずの生え方に違和感を覚えたら、早めに専門医に相談しましょう。

智歯周囲炎の発症

横向きの親知らずは、智歯周囲炎という炎症性疾患を引き起こしやすいです。

智歯周囲炎は、親知らずの周囲の歯茎や歯周組織に炎症が起こる病気で、歯茎の腫れや激しい痛み、膿の排出や発熱などの症状が現れます。

横向きの親知らずは、歯茎の中や骨の中に一部が埋まったままになることが多く、歯と歯茎の隙間から細菌が侵入しやすいため炎症が起こりやすくなります。

重症化すると口が開かなくなったり全身症状が現れることもあり、免疫力が低下しているときや体調が悪いときは、炎症が急激に悪化しやすいため注意が必要です。

根本的な解決は親知らずの抜歯が推奨されますが、症状が軽いうちに適切な治療を受けることで、重症化を防ぐことができます。

口臭や炎症のリスク

横向きの親知らずは、口臭や慢性的な炎症の大きな原因となります。

清掃しにくい横向きの親知らずは、プラークや食べかすが溜まりやすく、この状態が続くと細菌の繁殖によって口臭が強くなり、歯茎の炎症や膿の発生につながります。

口臭や炎症は自覚しにくいことも多いため、気づかないうちに症状が進行しているケースも少なくありません。

特に、親知らず周辺の炎症が慢性化すると、口内環境全体の悪化や全身への影響も懸念されるため注意が必要です。

親知らずの周囲に違和感や臭いを感じた場合は、早めに専門医に相談しましょう。

歯列に悪影響を及ぼす

横向きの親知らずが他の歯を押すことで、歯列全体のバランスが崩れるリスクがあります。

特に、前歯が重なり合ったり歯並びが乱れる原因となることが多く、歯列矯正後の方は整えた歯並びが再び乱れてしまうこともあるため注意が必要です。

また、歯列の乱れは見た目だけでなく、かみ合わせや発音、咀嚼機能にも影響を与えるリスクがあります。

歯並びの変化は徐々に進行するため、違和感に気づいた時点で歯科医院を受診し、適切な対応を取ることが重要です。

横向きの親知らずは絶対に抜歯が必要?

横向きの親知らずは、必ずしも抜歯しなければならないわけではありません。ここでは、抜歯を勧められるケースと抜歯しなくてもよいケースについて詳しく解説します。

抜歯を勧められるケース

横向きの親知らずはトラブルのリスクが高いため、抜歯を勧められることが多いです。

具体的には、横向きの親知らずにより繰り返し痛みや腫れが生じている場合や、レントゲン検査で隣の歯に明らかな悪影響が確認された場合は、抜歯が強く推奨されます。

炎症が悪化すると智歯周囲炎だけでなく、顎の骨や顔全体に腫れが広がるリスクがあり、炎症が血液を通じて全身に回ると重篤な合併症を引き起こすこともあります。

リスクを未然に防ぐためにも、早めの抜歯が最も確実な対策となります。

抜歯しなくてもよいケース

横向きの親知らずは、抜歯が必要ではない場合もあります。

その理由は、親知らずが完全に骨や歯茎の中に埋まっていて、痛みや炎症などの症状が全くないケースでは、抜歯によるリスクの方が上回ることがあるからです。

例えば、定期検診で経過観察を続けていても問題が生じていない場合や、将来的にブリッジや移植歯として活用できる可能性がある場合は、抜歯を急ぐ必要はありません。

重要なのは、症状やリスクを歯科医師と十分に相談したうえで、個々の状況に合わせて慎重に判断することです。

横向きの親知らずを抜歯する流れ

最後に、横向きの親知らずを抜歯する際の具体的な流れを詳しく解説します。

ステップ1:カウンセリングと診断

まずは歯科医院でカウンセリングを受け、親知らずの状態やお口全体の健康状態について詳しく確認します。

症状や不安な点、これまでの治療歴なども丁寧にヒアリングされるため、気になることは遠慮なく相談しましょう。

この段階で、治療のメリットやリスク、費用についても詳しく説明されるため、安心して治療を受ける準備ができます。

ステップ2:レントゲン・CT撮影で正確な位置を確認

次に、親知らずの位置や生え方、神経や血管との距離を詳しく調べるため、レントゲンやCT撮影が行われます。

これにより、抜歯の難易度やリスクが明確になり、特に親知らずが横向きに埋まっている場合は、画像診断が非常に重要です。

検査結果をもとに、歯科医師が最適な抜歯方法や術後のケアについて詳しく説明します。

ステップ3:抜歯前の体調確認と治療計画の説明

抜歯当日は、体調や持病、服薬状況などを再確認します。

血圧や脈拍を測定し、体調に問題がなければ、治療の流れや注意点について改めて説明を受けます。不安な点や疑問があれば、このタイミングで確認しておくと安心です。

ステップ4:局所麻酔

痛みを感じずに処置を受けられるよう、局所麻酔を行います。

表面麻酔で歯茎の感覚を鈍らせた後、局所麻酔をするのが一般的で、麻酔がしっかり効いているかどうかを確認してから抜歯が始まります。

麻酔の効果は個人差があるため、麻酔中に不快感があれば遠慮なく医師に伝えましょう。

ステップ5:親知らずの抜歯

歯茎を切開し、必要に応じて骨を削りながら、親知らずを分割して慎重に取り除きます。歯の状態によっては、歯冠と歯根を別々に抜き取ることもあります。

抜歯後は、傷口をきれいに洗浄して感染を予防します。その後、抜歯後の感染予防や痛みの軽減のため、適切な薬の処方も行われます。

ステップ6:縫合と止血

抜歯した部分は、必要に応じて縫合し、しっかり止血します。ガーゼを噛んで圧迫止血を行い、出血が落ち着いたことを確認してから帰宅となります。

患者さんには術後の注意点も詳しく説明され、術後の痛みや腫れを軽減するための生活上の注意点も伝えられます。

生活スタイルに合わせたケア方法の提案も行われるため、無理なく回復を目指せます。

ステップ7:術後の注意点とアフターケア

術後は、痛みや腫れを抑えるための注意事項や薬の服用方法、食事や口腔ケアのポイントなどが詳しく説明されます。

適切なアフターケアが早期回復と合併症予防のカギになるため、腫れや痛みが長引く場合や異常を感じた場合は、すぐに歯科医院へ連絡しましょう。

まとめ

横向きの親知らずは、虫歯や歯周病、歯並びの乱れ、智歯周囲炎など、さまざまなリスクを引き起こす可能性があります。

特に自覚症状がなくても、知らぬ間に隣の歯や顎の骨に悪影響を及ぼしていることもあるため、早めの診断と適切な対応が重要です。

抜歯が必要なケースとそうでないケースを見極めるには、専門的な検査と歯科医師の判断が欠かせません。

千歳烏山やの歯科では、「なるべく削らない、抜かない、痛みの少ない治療」をモットーに、拡大鏡を活用した精密かつ丁寧な診療を行っています。

親知らずの抜歯でお悩みの方も、どうぞお気軽にご相談ください。