入れ歯の種類にはどんな形状がある?選び方・メリット・デメリットを解説

入れ歯が必要となった場合、どのような種類が自分に合うものかわからない方も多いでしょう。

入れ歯には、主にフルデンチャーの総入れ歯とパーシャルデンチャーの部分入れ歯があり、歯の状態に合わせて適切に選ぶことが求められます。そのため、予備知識を入れておくと、歯科医院での相談がスムーズに進む可能性があります。

この記事では、入れ歯の主な種類、選び方、形状ごとの種類、メリット、デメリットについて詳しく解説します。

入れ歯の主な種類

入れ歯の主な種類は、総入れ歯(フルデンチャー)と部分入れ歯(パーシャルデンチャー)の2種類です。ここでは、入れ歯の主な種類について詳しく解説します。

総入れ歯(フルデンチャー)

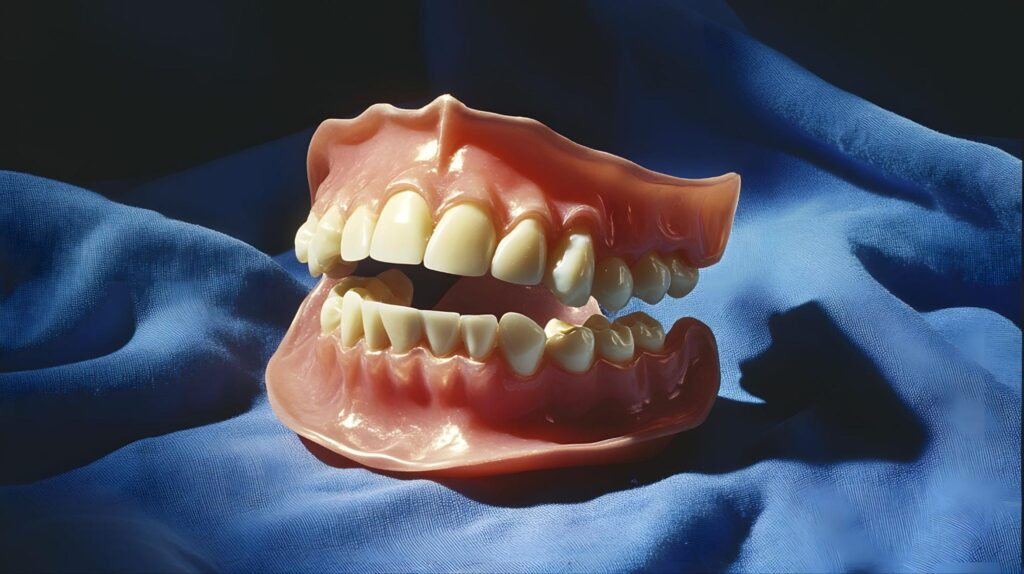

総入れ歯とは、主にフルデンチャーと呼ばれるもので、すべての歯を入れ歯にすることを意味します。

形状としては、歯茎全体を覆うように装着するタイプで、人工歯と歯茎に当たる床部分で構成されるのが主流です。

歯をすべて失った場合は、総入れ歯にするのが一般的です。

部分入れ歯(パーシャルデンチャー)

部分入れ歯とは、主にパーシャルデンチャーと呼ばれるもので、一部の歯を入れ歯にすることを指します。一部の歯を入れ歯にするため、部分入れ歯と呼ばれます。

形状としては、残っている歯に金属製のバネなどで固定するタイプで、人工歯と床部分、そして残っている歯に引っ掛けるためのクラスプで構成されるのが主流です。

基本的には、1本もしくは数本の歯を失った場合に利用される方法です。

入れ歯の種類の選び方

入れ歯の種類の選び方は、医師の判断、機能面、審美性、装着感、費用で選ぶと安心です。ここでは、入れ歯の種類の選び方について詳しく解説します。

医師の判断で選ぶ

入れ歯の種類は、専門的知識を要するため、自己判断だけでは選びにくいものです。

そのため、まずは医師に相談し、残っている歯の状態に合わせて適切な入れ歯を選ぶことが大切です。

例えば、すべての歯を失っている場合は総入れ歯、一部の歯が残っている場合は部分入れ歯という具合に判断できます。

なお、初めての入れ歯で不安な方は、以下のような信頼できる歯科医院まで相談しましょう。

- 衛生管理を徹底している

- 医師の症例実績が充実している

- 診療はもちろん、カウンセリングにも力を入れている

もし自分に合わないと判断した場合は、他の歯科医院に相談することも検討しましょう。

機能面で選ぶ

入れ歯の機能は、種類によって異なります。

安全性や耐久性はもちろん、食事中にきちんと噛める点、しっかりと固定される点などを加味して選ぶことで、より毎日の生活を安心して送れるようになります。

入れ歯の種類によって、味や温度の感じやすさも変わるため、医師と入念に打ち合わせしたうえで作成しましょう。

審美性で選ぶ

入れ歯は、使用する素材によって口全体の見え方が変わります。

自然な笑顔を演出する見た目の入れ歯を選ぶことで、コンプレックスを感じにくくなります。

入れ歯の種類によっては、他の歯よりも浮いて見えるものもあるため、医師に自分の要望を的確に伝えることが大切です。

装着感で選ぶ

入れ歯の装着感は、日常生活でのストレスを軽減するために重要なポイントです。

精密な設計が施されている入れ歯ほど、食事や会話がスムーズにできる傾向にあります。

装着した際の違和感がなく、自身の歯と同じ感覚で使用できるのが理想です。装着時に違和感がある場合は、医師にその旨を伝えましょう。

型取りの時点で、医師と細かい相談を重ねておくことが、入れ歯作りで失敗しないための鍵となります。

費用で選ぶ

歯科治療における入れ歯は、保険診療と自由診療(自費診療)で選択できる種類が異なります。

保険診療の入れ歯は、法定の素材・設計に基づき1~3割の自己負担で装着できますが、使用可能な素材やデザインが限定されるため、耐久性・審美性の面で制約があります。

一方、自由診療の入れ歯は、金属床義歯やシリコン義歯など多彩な素材を用いるため、薄く軽量で違和感が少ないのが特徴です。より自然な見た目を実現できますが、費用は全額自己負担となります。

予算に制限がある場合は、初診時に保険診療と自由診療それぞれの見積もりを医師に案内してもらいましょう。

形状ごとの総入れ歯の種類

総入れ歯の主な形状は、保険適用のものでレジン床義歯、保険適用外のものでインプラント義歯・金属床義歯・シリコン義歯などが主です。

ここでは、形状ごとの総入れ歯の種類について詳しく解説します。

保険適用の総入れ歯

保険診療で製作できる総入れ歯の代表格は、歯科用プラスチック樹脂(レジン)を床部分に用いたレジン床義歯です。

レジン床義歯は修理や調整が比較的容易で、長期的なメンテナンス性にも優れているのが特徴です。一方で強度を確保するためにどうしても床部分が厚く仕上がり、装着時に違和感を覚えることがあります。

また、熱伝導性が低いため、食事の際に温度や味を感じにくい点には留意が必要です。

保険適用外の総入れ歯

自費診療の総入れ歯は、素材や構造に工夫を凝らしたバリエーションが豊富です。

インプラント義歯は、顎の骨に埋め込んだ人工歯根を支持源として義歯を固定するため、安定した装着感と優れた咀嚼機能が期待できます。

金属床義歯は、チタンやコバルトクロム合金などの金属を薄く加工することで軽量化を図り、熱伝導性の高さから食事の温度や味わいを自然に感じられるのが特徴です。

シリコン義歯は、レジン床の裏側にシリコンを貼り付けることで、粘膜への当たりを柔らかくし、違和感の軽減を狙った設計です。

診断とカウンセリングを経て、予算や口の状態に最適なプランを選びましょう。

形状ごとの部分入れ歯の種類

部分入れ歯の主な形状は、保険適用のものでクラスプ義歯、保険適用外のものでアタッチメント義歯・ノンクラスプ義歯などが主です。

ここでは、形状ごとの部分入れ歯の種類について詳しく解説します。

保険適用の部分入れ歯

保険診療で利用できる部分入れ歯の代表がクラスプ義歯です。

クラスプ義歯は、残っている歯に金属製のバネ(クラスプ)を引っかけて安定させるタイプです。修理や調整が比較的容易で、初期費用を抑えつつも欠損部を補える実用性の高い選択肢です。

ただし、クラスプの金属が見えるため、前歯部に使用すると審美性にやや難がある点と、金属が粘膜に当たることで違和感を覚える場合がある点をあらかじめ理解しておきましょう。

保険適用外の部分入れ歯

自費診療の部分入れ歯には、見た目や装着感を重視したアタッチメント義歯やノンクラスプ義歯があります。

アタッチメント義歯は、テレスコープやマグネットなど特殊な装置を使って義歯を固定し、クラスプが不要なため金属色が目立たず、しっかり噛めるのが特徴です。

一方、ノンクラスプ義歯は金属製のバネを一切使わずに樹脂やシリコンで固定するため、粘膜への負担が軽減され、柔らかな装着感が得られます。

装着の安定性と審美性、そしてメンテナンスの手間を考慮しながら、歯科医師と相談のうえ最適なタイプを選びましょう。

入れ歯にするメリット

入れ歯は失った咀嚼機能を補うだけでなく、口元の見た目を若々しく保ち、発音や会話のしやすさも改善します。

【入れ歯にするメリット】

- 失った咀嚼機能を補い、硬いものでもしっかり噛める

- 口角が上がりやすくなり、笑顔に自信が持てる

- 隣接歯や歯ぐきへの過度な負担を軽減できる

- 着脱式で清掃しやすく、日々のメンテナンスも簡単

多くの歯科医院で対応可能なうえ、保険診療・自費診療から予算やニーズに合わせて選べる点もメリットです。

また、修理や調整が比較的短期間で済むため、急なトラブルにもスムーズに対応できる点も大きな魅力です。

入れ歯にするデメリット

入れ歯は手軽に咀嚼機能を回復できる一方で、いくつか注意点もあります。

【入れ歯にするデメリット】

- 顎の骨が痩せやすくなる

- 床部分や金具による異物感がある

- 咀嚼力が天然歯より弱く感じられる

- 会話中や食事中に義歯がずれることがある

- 床が厚いと味覚や温度感が伝わりにくい

- 金具が見えて見た目に違和感が生じる場合がある

- 定期的な調整やクリーニングが欠かせない

これらのデメリットは、精密な型取りや素材選び、定期的な調整によって大きく軽減できます。

医師とのカウンセリングで、お口の状態とライフスタイルに合った入れ歯プランを選び、快適な装着感を目指しましょう。

まとめ

入れ歯はには、すべての歯を補う「総入れ歯」と失った歯を部分的に補う「部分入れ歯」の2タイプに大別され、それぞれメリット・デメリットや適応条件が異なります。

選択に迷った際は、咀嚼機能や見た目、費用、メンテナンス性など、自身のライフスタイルや口腔環境を考慮しつつ、専門医のカウンセリングを重ねることが大切です。

当院「千歳烏山やの歯科」は、患者さまのお悩みに真摯に寄り添い、安心して治療に臨めるよう配慮している歯科医院です。

安全で清潔な滅菌システムはもちろん、拡大鏡を駆使した精密な治療の提供で、患者さまが安心できるよう日々努めています。

入れ歯に関してお悩みの方は、お気軽に当院までご相談ください。